昨日観た映画をすっかり忘れることはあっても、

四十年前に観た映画のシーンが目に焼きついている。

その不思議さ。

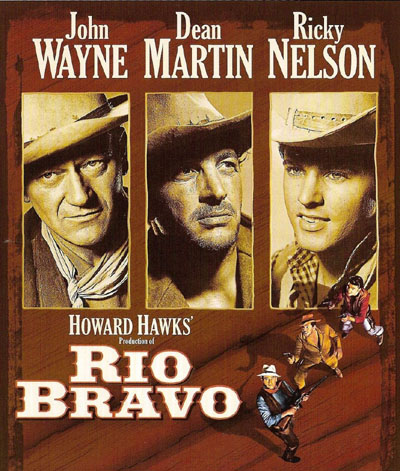

最初にこの映画がある。『リオ・ブラボー』

絶対的に改変できない事柄。

破れ帽子に赤いシャツ

拳銃使いの流れ者

…………

リオ・ブラボーの朝まだき

流れくるトランペットの音色に

命を賭ける男三人

等々力の線路脇のどの道すじだったか。

この映画のポスターを見かけた。いつまでも魅入られたように眺めて飽きなかった。

夕焼け空と異国のガンマンたちの背負った茜空が溶けこんでしまうまでも。

単純にいっても複雑にいっても、同じこと。

アメリカ、もっと荘重に すべての人々の面前で……。

憧れのスタートラインだった。

三本立て55円の自由が丘劇場。二階席の最前列に座った。

途中から入ったので、ジョン・ウェインとディーン・マーティンが、仲間のワード・ポンドを狙撃した男を追って、夜の板張り歩道を両側に分かれて走る緊迫したシーンの只中だった。

酒場で階上にひそむ男をマーティンが抜き撃ちに倒す名場面がすぐ後につづく。

十回以上観ているので、すべてのシーンを暗記できるほどだった。

今でも相当の細部まで憶えている。

西部劇とは何だ。

アメリカ文化論の格好の題目だが、なぜか一貫してそれを論ずる欲求は生じてこなかった。

ただ無邪気にこの領域に魅せられたのだ。

十代なかばのほんの一時期だったが。

そのことの意味も、今にいたるまで考えたことはない。これからもあるだろうか。

『リオ・ブラボー』は、ハワード・ホークス映画のチームプレイが最も成功した作品だ。

そのことも後から知った。分析的なことを書くのは、それだけにしておく。

目に浮かぶいくつかの場面を書きとめてみる。

だれもが感嘆したきわめつきのガンファイト・シーンは省略して。

簡単な内容紹介も省かせていただいて。

幌馬車隊(ワード・ポンドはテレビ・シリーズのキャラクターのまま、特別出演といった体裁)が街に着いて、保安官と顔合わせするところ。

あの新顔の若いのは誰だ、保安官が隊長に訊く。

その時の、若い用心棒役のリッキー・ネルソンの科白。

――「I speak English. 直接おれに訊いたらどうだい」。

すっかりシビレてしまったことはどこかに書いたことがある。

善役たちが保安官事務所に籠城する夜、ディーン・マーティンとリッキー・ネルソンが『ライフルと愛馬』をデュエットするシーン。ウォルター・ブレナンが下手くそなハーモニカでセッションに加わる。

こういうところで、アメリカ人の陽気な民主主義イデオロギーにコロリとまいったのだ。

レコード盤では、マーティンのソロしか収録されていないと思う。(後に、ネルソンのベスト・アルバムにデュエット・ヴァージョンは収録された)。

似合わない悪役のジョン・ラッセルが酒場の楽師に「皆殺しの歌」をリクエストして、荒々しく去っていくシーン。

居合わせたネルソンが煙草を手巻きしながら不敵に笑う。

もちろんこの曲は、ウェインの次回作『アラモ』で効果的に使われた。

アメリカの正義は疑われることもなかった。

ペドロ・ゴンザレス・ゴンザレスのホテルマン。

この映画でしか知らないが、まさに脇役はこうあれといった見本のような存在感だ。

悪党は悪党らしく、正義は揺るがない。

この明るさはいったい何だったのだろうか。

この時代を回顧するたびにいつも胸を突かれる問いだ。

2005.07 ホームページより