54年ぶりに『橋』を観た。

わたしにとって「二番目」に観た戦争映画だった。衝撃も恐怖も、それだけ長く忘れられない作品だ。「最初」に観た戦争映画のことは、いずれ稿をあらためたい。

それ以降、数知れない戦争映画を観て、名作も超大作もあったが、「二番目」という強烈さにおいて『橋』をしのぐ作品はなかった。

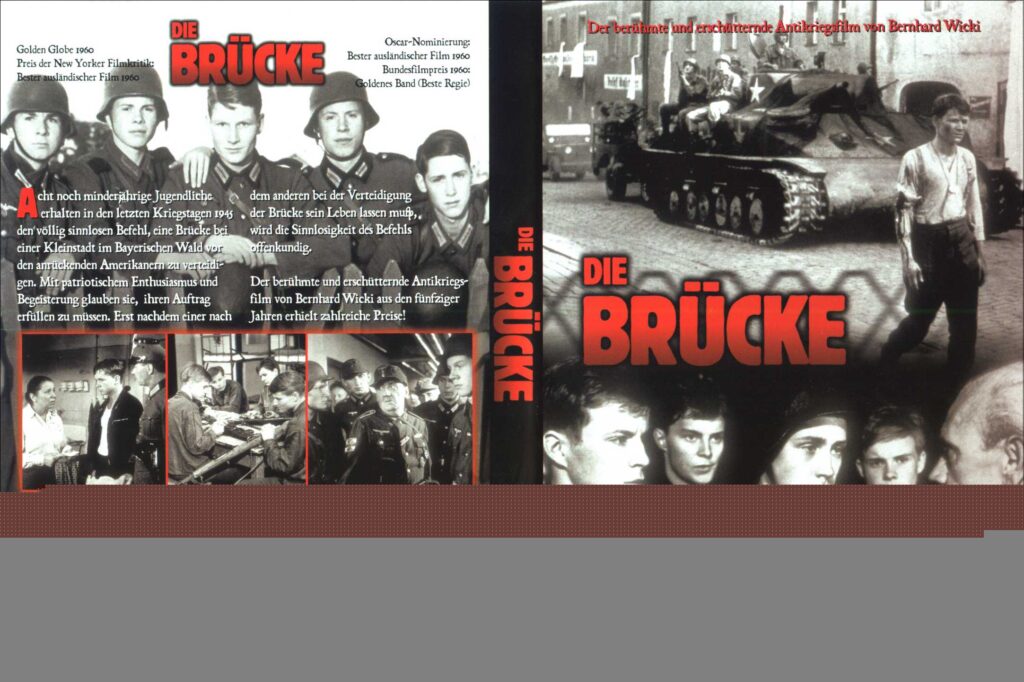

『橋』Die Brucke 1959 1960.02公開

ベルンハルト・ヴィッキ監督

マンフレッド・グレゴール原作

「いつどこで観た」のか。記憶ははるかに抜けているけれど、公開日から逆算してみると、自由が丘劇場で小学校の友人たちと観たうちの一本だったのだろう。

話は単純。第二次大戦の末期、ドイツ降伏の直前。招集された7名の少年兵(15歳ぐらい)が、小さな橋の防衛を命じられる。まったく無意味な作戦だったが、予想外に戦車を先頭に立てた連合軍の小隊が通過しかける。

少年兵は無謀な戦闘を試み、次つぎと倒れていく。

恐怖は、機関銃、弾薬ベルト、対戦車砲などの武器のメカニカルな煌めきと、それらが肉体を損壊して生命を奪っていく映像によって呼びおこされたものだ。リアルであるかどうかは別だ。

映像の暴力シーンには慣れが生じる。このような衝撃は、二度、三度とは反復しないだろう。

再見してみて、気づいたこと。

無理矢理に徴兵された少年たちの悲劇、という思いこみがあった。

これは、部分的に訂正しておいたほうがいい。7人の少年たちの多くは、むしろ好戦意欲にあふれていた、というふうに描かれている。「戦争が日常である世界」に育って、年齢は満たずとも、兵士として戦うことを待望していた、と。

映画の後半、戦闘が始まるにつれ、彼らの「ゲーム感覚」はリアルの戦場において粉々に打ちくだかれていく。銃弾の飛来、爆発音と衝撃、着弾、血の臭い……。憧れていた戦闘が肉体のレベルで原始的な恐怖に置きかえられていく。

その累進する恐怖。それが、12歳だったわたしを震撼したのだろう。わたしは、映像の少年兵にほとんど同化していたのだ。そのことが確認できた。

戦争の無意味さと不条理さを訴える反戦映画。――『橋』の問題性を言葉で取りだすと、やはり一種の紋切り型になってしまう。

しかし、わたしが54年前に受け取っていたのは、ただ戦場の怖ろしさ、それだけだった。

だから、この時期(戦後14年)に、ドイツでこうした傾向の作品がつくられたことの意味を継続して考えることもなく過ごした。

それ以降に観た戦争映画の大半が連合軍勝利者の観点のものばかりだったので、ドイツ人悪役というドラマ構造に慣れ親しんでしまった。ドイツでも戦争映画はつくられていたという事実に注意をはらわない習慣ができてしまった。

子供の頃に限定すれば、ドイツの戦争映画は、もう一本観ている。

『撃墜王アフリカの星』 1957 1960.10公開

「いつどこで観た」のか、忘れているが、封切り日から逆算すると、京都時代になっているはずだ。これは、タイトルからもわかるとおり、戦争ヒーローものだ。「好戦性」のあるドイツ映画も、この時期、輸入することが出来たという証拠になるだろうか。

『橋』再見の機会に、50年後のリメイク版も併せて観た。

『1945戦場への橋 ナチス武装戦線』2008

なにか騒々しいタイトルになっているが、DVD版のものだから、仕方ないか。原作は同じ。内容的にも変わっていない。総天然色画面になり、戦闘シーンの比率も増しているが、戦争の虚しさを訴える反戦映画という基本線は同一だ。

わたしが観たのは、ドイツ語版で、sub は、スウェーデン、フィンランド、ノルウェイ、デンマーク語だった。

08年版では、戦車を攻撃された連合軍兵が全身炎につつまれて絶命するさまを、スローモーションで念入りにとらえる場面があった。この黒焦げになった死骸は、後のシーンで短く登場する。リメイク版に追加されたシーンとして最も印象に残るものだ。

カラー映画になって、いやおうなく気づくのは、彼らの護る橋のランドスケープが「絵」になっていることだ。案外これは本質的なことかもしれない。

59年版『橋』では、彼らの護る橋はみすぼらしい。一画面におさまってしまう、ただの橋だ。どういうアングルから捉えようと「絵」にならない橋だ。これは、年端のいかない子供まで兵員に狩りたて無意味な殺戮を強いた戦争への抗議、というテーマによくつりあった舞台装置だ。「たかがこんな粗末な橋を護る」ために、あたら若い生命を犠牲にしたのか? そうしたメッセージのために映像の橋は「ただの橋」である必要があった。

タイトルも、そっけなく『橋』。

ところが、これでは、「絵」にならないのだ。

橋は、戦争において、大きな要路をつくる。進撃するか、阻止するか。『遠すぎた橋』とか『レマゲン鉄橋』などを思い出すまでもなく、橋をめぐる攻防は、戦争超大作の源になっている。そこでは橋が主役だ。配役には多くのビッグ・スターが連なるけれど、彼らはみな「橋」の引き立て役かもしれない。橋をめぐる戦闘は、戦争映画のひとつの支流といえるだろう。

『橋』はその支流にありながら、貧相な橋を主役に立てることによって戦争スペクタクルであることを拒否したのだろうか。

54年経って再見すると。

彼らの射撃の腕が確かなことに感心していた。

まったく余計なことだが、彼らは戦闘能力に優れた勇士としての側面も描かれている。銃撃の狙いは確かだし、対戦車砲も一発で命中させている。こうした高度な戦闘能力は、彼らが徴兵され訓練も受けずに戦場に追いやられたという設定とは、明らかに矛盾してしまうのだが……。

ドイツ人は学校でも射撃訓練などを義務化していたのだろうか?

老人のくだらない詮索心でオチ(?)になった。

2014-11-20 09:36