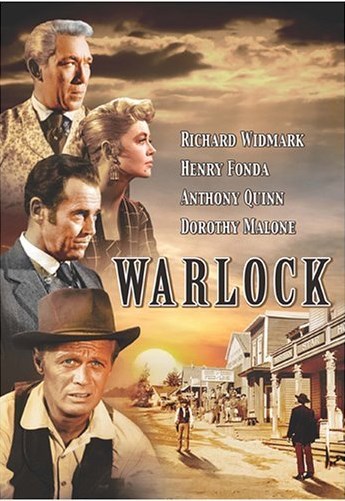

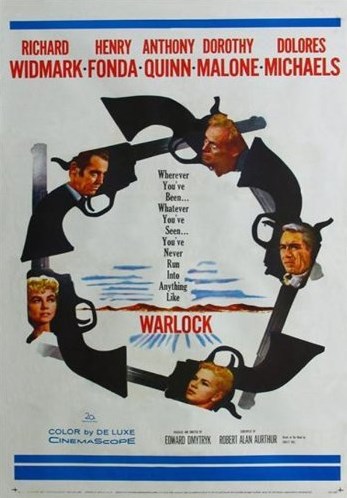

二番目に憶えている西部劇は、エドワード・ドミトリクの『ワーロック』だ。

1959年か60年。渋谷。

こんな陰惨でシチ面倒なドラマを子供心でどうやって受け入れたのか、今となっては合点がいかないところもある。

西部劇というジャンルを借りた「思想ドラマ」ですらあった。

そこには、赤狩りの標的となって、汚名をこうむった監督ドミトリクの心情が読み取れるようだ。

もっとも、そういう読み解きができたのは、これもずっと後年のことだ。

話もどこか暗喩にみちている。

牧場主に牛耳られる町。

自治を望む町民たちは凄腕の雇われシェリフを招いて、無法者たちを排除しようとする。

これがヘンリー・フォンダとアンソニー・クインのコンビ。

二人は町に着くや、ホテルや酒場の経営権も握り、まるごと町を乗っ取ろうと動きだす。

単純な暴力支配にとどまらない悪辣ぶり。二人の連携プレイは好調に進んでいく。

これでは町の浄化どころか、一枚上手の悪党に権力を譲り渡してしまったも同様だ。

無法者の群れからリチャード・ウイドマークが立ち上がり、保安官に挑んでいく。

三大スターがそれぞれ陰翳にみちた役柄を競っている。

はたしてどこまで理解していたものやら……。

ヘンリー・フォンダの銀色の二挺拳銃の抜き撃ち、決闘の場に臨むリチャード・ウィドマークが手に巻いた包帯を取り去って風に舞わせるところ。

そんなシーンばかりに胸を熱くしていたのだろう。

2005.07 ホームページより